Immer, wenn ich bei meinem früheren Arbeitgeber das Vergnügen hatte, eine studentische Abschlussarbeit zu vergeben, fragte ich die Studierenden früher oder später, warum sie sich für ein Studium an einer Fachhochschule bzw. an einer Universität entschieden hatten. Studenten von einer Fachhochschule antworteten dann nicht selten reflexhaft, dass für sie der Praxisbezug das entscheidende Kriterium war. Mein bewusst provozierender Kommentar darauf war dann stets: „Sehen Sie, bei mir war es der Theoriebezug. Deshalb habe ich an einer Universität studiert.“

Das entsprach natürlich nicht ganz der Wahrheit. Denn damals, als ich 1999 mein Studium der Wirtschaftsinformatik in Bamberg begann, hatte ich weder eine Vorstellung von den Theorien, die diese Disziplin prägen, noch von dem, was mir davon später in der Praxis begegnen sollte. Meinen Kommentar gab ich aber in voller Absicht, da ihm – nach mehreren Jahren Berufserfahrung – folgende Einsicht zugrunde lag: „Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie“.

Mit diesem Zitat von Kurt Lewin schließt auch ein Text von Professor Sinz, den er 2013 in der Zeitschrift Wirtschaftsinformatik veröffentlicht hat. Darin äußert er sich zu den Zielen, an denen sich Wirtschaftsinformatikstudiengänge an Universitäten und Fachhochschulen orientieren sollten. In dem Text plädiert er dafür, die theoretischen Grundlagen des Fachs so früh wie möglich zu lehren. Möglichst ab dem ersten Fachsemester.

Wir bereiten heute unsere Absolventeninnen und Absolventen auf eine 44-jährige Berufstätigkeit vor (18 Jahre bis zum Abitur, 5 Jahre Studium, 67 Jahre Renteneintritt). Dabei wissen wir nicht, was in einem dynamischen Fachgebiet wie der Wirtschaftsinformatik in 5 und in 10 Jahren auf uns zukommt. Wäre es da nicht angezeigt, möglichst viele junge Leute wissenschaftsbezogen auszubilden und damit in die Lage zu versetzen, sich autonom auf Unbekanntes einstellen und Neues gestalten zu können? [LCH+13, S. 289]

Heute, wo ich selbst mit mehr als zehn Jahren Abstand auf mein Studium in Bamberg zurückblicke, kann ich auf diese Frage nur mit derselben Überzeugung antworten: Dass sich diese Wertschätzung, wie sie Professor Sinz der Theorie entgegenbringt, gerade aus ihrem praktischen Nutzen speist. So waren zur Zeit meines Studiums die Themen, von denen man heute so viel hört und liest, noch nicht existent: Big Data war noch Data Mining, statt über NoSQL-Datenbanken unterhielt man sich über Objektorientierte Datenbanken, neue Software-Architekturen wurde serviceorientiert und noch nicht als Geflecht aus Micro- oder Nanoservices entworfen, Geschäftsprozesse wurden noch mit Methoden modelliert, die noch keine vier (BPMN), sondern drei Buchstaben hatten (IAS, VES, EPK).

Aber worin besteht nun angesichts dieser Dynamik der Vorteil einer guten Theorie? Blickt der theoriebezogen ausgebildete Wirtschaftsinformatiker tatsächlich anders auf neue Themen, als z.B. der praxisorientiert ausgebildete Informatikkaufmann? Nein, nicht zwangsläufig. Aber jeder, der sich die grundlegenden Theorien und Konzepte angeeignet hat, die uns Professor Sinz in seinen Vorlesungen zur Systementwicklung und Datenbankanwendung vermittelt hat, muss nicht so lange und konzentriert hinblicken. Ein kurzer flüchtiger Blick – aus der richtigen Perspektive – genügt, um die Vor- und Nachteile neuer Technologien abzuwägen und die dahinter stehenden Konzepte zu erkennen.

- Wer sowohl um die Bedeutung als auch um die Gefahren einer modellbasierten Regelung komplexer Systeme weiß, erkennt in Big-Data-Systemen aufgeblähte und dysfunktionale Hilfsregelstrecken.

- Wer die ACID-Probleme versteht, die das Transaktionskonzept eines relationalen Datenbankverwaltungssystems für einen löst, dem ist sofort klar, in welchem Anwendungskontext man auf eine NoSQL-Datenbank mit einer eventual consistency besser verzichtet.

- Wer das Konzept zur Koordination lose gekoppelter Objekte verstanden hat, verheddert sich als Architekt nicht in den Aufrufbeziehungen seiner Micro- und Nanoservices, sondern gewinnt seine Architektur auf Basis der Zerlegungsprinzipien der SOM-Methodik.

- Wer einmal erfahren hat, wie sich die Modellkomplexität durch die Differenzierung in Ebenen und Sichten, durch Aggregation und Subsystembildung sowie mithilfe einer auf sein Begriffssystem abgestimmten Metapher beherrschen lässt, steht ratlos vor dem unerschöpflichen Symbolvorrat der BPMN.

Um es auf den Punkt zu bringen: Der Blick eines Wirtschaftsinformatikers nach Sinz’scher Prägung reicht tiefer. Er vermag es, vordergründig neue und unterschiedliche Themen auf gemeinsame Theorien und Prinzipien im Hintergrund zurückzuführen, deren Vor- und Nachteile er bereits schon vor langer Zeit verstanden hat. Oder überspitzt ausgedrückt: Dort wo der eine die Revolution twittert, wittert der andere allenfalls eine Evolution, zuweilen sogar eine Regression.

So ist es auch nicht ein bunter Blumenstrauß, zusammengebunden aus vorgefertigten Lösungen und anwendungsbereitem Software- und Technikwissen, mit dem Professor Sinz uns als Wirtschaftsinformatiker ins Berufsleben entlassen hat, sondern mit einer Schubkarre randvoll mit methodisch-konzeptionellen Humus. Wenn der Blumenstrauß schon längst verwelkt ist, wachsen auf diesem Humus immer wieder neue Blumen der Erkenntnis nach. Und wer das Glück hatte, von Professor Sinz als Doktorvater betreut zu werden, bekam mit jedem Betreuungsgespräch noch eine ordentliche Schippe oben drauf.

Abbildung 1: Statt schnell welkender Blumen erhielt man eine Schubkarre voll Humus

Musste ich mich als Student erst langsam an die sprachliche Präzision gewöhnen, mit der Professor Sinz seine Fachbegriffe verwendete, so lernte ich als Doktorand diese Genauigkeit und Ausdauer erst zu schätzen, mit der es sich lohnt, um die richtigen Begriffe zu ringen. Denn mit Begriffen ist es wie mit Schuhen: Wenn sie nicht passen, kommt man damit nicht weit. Ein Auszug aus einem Gedächtnisprotokoll, das ich im September 2006 unmittelbar nach einem unserer Betreuungsgespräche anfertigte, zeigt, wie ein solches Ringen um den richtigen Begriff ablief:

Achtung bei den typologischen Kausalitäten. Der Begriff gefällt mir noch nicht so gut, da er mit Programmiertypen verwechselt werden kann, die ja Typdefinitionen explizit nur auf Attribut- und nicht auf Merkmalsausprägungsebene vornehmen. Das ist doch im Grunde eine Taxonomie: vielleicht könnte man es taxonomische Kausalität nennen. Oder Sie nehmen einen neuen, unverbrauchten Begriff und definieren diesen präzise.

Und so bin ich dankbar dafür, während meiner Promotionszeit nicht nur die Lehrinhalte tiefer durchdrungen zu haben, sondern vor allem die für eine solche Durchdringung erforderliche Haltung kennengelernt zu haben, um mich – mit seinen Worten – „autonom auf Unbekanntes einstellen und Neues gestalten zu können“.

Wie sehr ich einen derartigen Gesprächspartner mit einer solch kritischen, aber stets neugierigen und offenen Haltung einmal vermissen sollte, war mir zum damaligen Zeitpunkt nicht klar. Erst Jahre nach meiner Promotion, als ich ernüchtert den Zusammenhang zwischen dem hemdsärmeligen Pragmatismus des Leistungssystems und dem politischen Opportunismus des Lenkungssystems begriffen hatte, habe ich Professor Sinz wieder um ein Gespräch gebeten. Ich berichtete von den Siegen und Niederlagen, die ich in der praktischen Anwendung der Theorien und Konzepte meiner Dissertation erlebt hatte. Diesem, mehr als zwei Stunden dauernden Gespräch verdanke ich es, dass ich wieder ausreichend akademische Frischluft schnupperte, um mich nur wenige Wochen später selbst zu entschließen, Wirtschaftsinformatik zu lehren.

Als ich im Sommer 2014 meine erste eigene Vorlesung zu den Grundlagen der Wirtschaftsinformatik vorbereiten durfte, las ich zum ersten Mal auch andere Lehrbücher. Bislang kannte ich nur den FeSi, wie wir als Studenten die Bamberger WI-Bibel nannten, die Professor Sinz gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Professor Ferstl verfasst hatte (vgl. [FeSi13]). Nun, im direkten Vergleich mit den anderen WI-Lehrbüchern, wurde mir erst bewusst, welch methodisch-stringentes Gesamtkunstwerk die Bamberger WI-Lehre ist – und welch prosaisches Potpourri aus lose aneinandergereihten Konzepten und geschwätzigen Best-Practice-Schilderungen stattdessen manch anderes Lehrbuch bereithält.

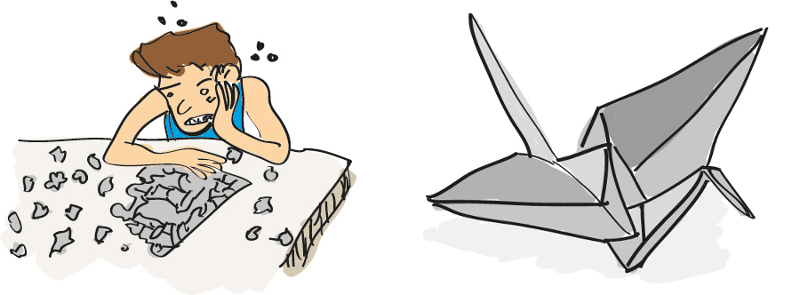

So verblüfft es mich heute noch immer, wie man von der SOM-Methodik geführt und an die Hand genommen wird, um sich aus den Leistungsflüssen eines betriebswirtschaftlichen Geschäftsmodells Schritt für Schritt die Struktur und das Verhalten des Informationssystems abzuleiten, indem man dessen betriebliche Objekte und Transaktionen unter Anwendung nur weniger Zerlegungsregeln Schritt für Schritt freilegt, um daraus schlussendlich sogar die Spezifikation seines Anwendungssystems zu erhalten. Wobei „entfalten“ der treffendere Begriff wäre. Denn im Gegensatz zu anderen Modellierungsmethoden, die dem Lösen eines Puzzles gleichen, bei dem man selbst am Schluss nicht weiß, ob es vollständig ist, oder nicht doch noch Teile fehlen, erhält man dank der SOM-Methodik und ihrer systemtheoretisch unterfütterten Falttechnik aus Zerlegungs- und Ableitungsregeln ein kunstvolles Origami.

Abbildung 2: Bamberger Wirtschaftsinformatiker müssen nicht puzzeln, sie können Origamis falten

Heute versuche ich selbst, diese kunstvolle Technik der Modellentfaltung meinen Studierenden im ersten Semester beizubringen. Hierbei verweise ich auch immer gerne nach Bamberg. Nicht nur, weil es dort war, wo sich die Wirtschaftsinformatik als Disziplin zum ersten Mal so weit emanzipieren konnte, dass sie ihre eigene Fakultät bildete, sondern weil es für mich diese methodisch tiefe Durchdringung in der Modellierung und Gestaltung von Informationssystemen ist, die diese Emanzipation von den Nachbardisziplinen inhaltlich begründbar macht. Mit Professor Sinz verabschiedet sich deshalb nicht nur einer der Gründungsväter dieser Fakultät, sondern auch jemand, der die Ziele, Methoden und Inhalte der Wirtschaftsinformatik von Beginn an mitformuliert und in Forschung und Lehre gleichermaßen geprägt wie auch einen Großteil davon erst vorangebracht hat.

Was bedeutet dieses Erbe nun für jemanden, der erst vor kurzem damit begonnen hat, Studierenden die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik zu lehren? Im Grunde wohl dasselbe, was schon immer in den Wissenschaften wie auch im Handwerk gegolten hat:

Vielleicht gilt allgemein, dass man, um aus der Tradition lernen zu können, imstande sein muss, sich ihr zu widersetzen, anstatt sich ihr mit übermäßiger Hochachtung unterzuordnen. Es geht nicht darum, die Schlussfolgerungen der Tradition zu wiederholen […], sondern sich auf dieselben Probleme wie die alten Meister einzulassen. So bleibt eine Tradition lebendig. [Craw16, S. 356]

Literatur

[Craw16] Crawford, M. B.: Die Widergewinnung des Wirklichen. Eine Philosophie des Ichs im Zeitalter der Zerstreuung, Berlin (Ullstein) 2016

[FeSi13] Ferstl, O. K.; Sinz, E. J.: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, 7. Auflage, München (Oldenbourg) 2013

[LCH+13] Loos, P.; Clarner, R.; Hermann, F.; Hess, T.; Gadatsch, A.; Sinz, E.: Wirtschaftsinformatikstudium an Universitäten und Fachhochschulen – Konvergenz oder Differenzierung, in: Wirtschaftsinformatik 55 (2013) 4, S. 283-289